Почему закон об ОСМД — это путь в тупик. Часть 1: Диагноз.

Почему закон об ОСМД — это путь в тупик. Часть 1: Диагноз.

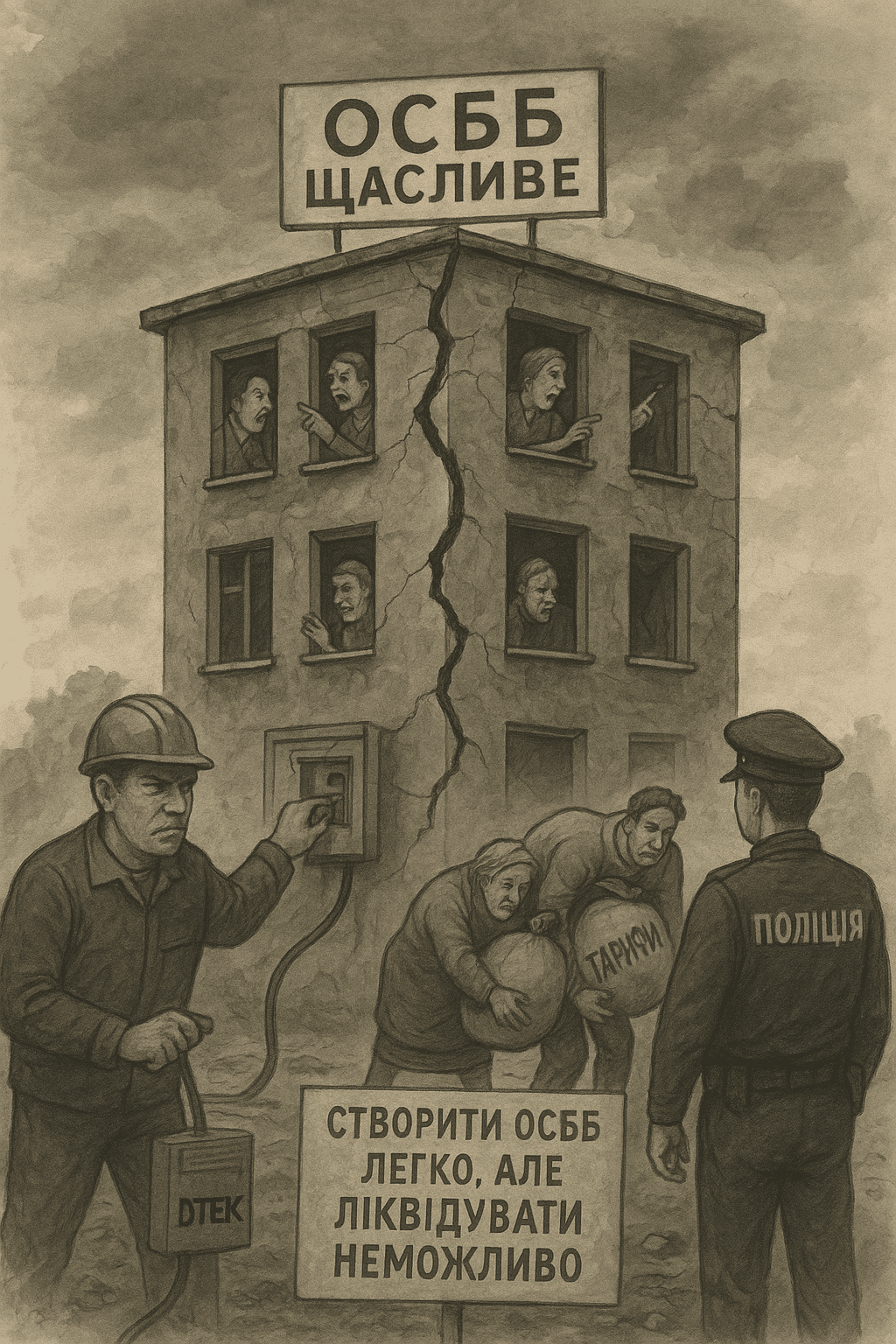

Еще в 2014 году, когда писался новый закон об ОСМД, было очевидно, что к реальному управлению домами он не имеет никакого отношения. Это был закон не о порядке в доме и безопасном проживании, а о конфликте, заложенном в саму его основу, и о защите интересов монополистов за счет самих жителей. Прогноз был прост и неутешителен: его реализация приведет к бесконечным скандалам и даже мордобою, а в конечном итоге — к физическому разрушению жилого фонда. Ведь когда соседи воюют, а не сотрудничают, никто не занимается протекающей крышей или трещинами в фундаменте. Дом, оставшийся без профессионального присмотра и парализованный внутренними распрями, начинает медленно умирать. И когда отчаявшиеся жители, устав от хаоса, прибегут к чиновникам с мольбой «контролируйте нас», их дома окажутся под тотальным внешним управлением. К сожалению, этот мрачный прогноз сбывается на наших глазах.

Давайте разберем, почему так происходит.

Закон о конфликте, а не об управлении

Идея, заложенная в законе, ошибочна в своей основе. Она не создает механизм управления, а сталкивает соседей лбами, заставляя их заниматься несвойственным им бизнесом без каких-либо инструментов и защиты.

- Диктатура меньшинства: Пользуясь пассивностью большинства, активная группа на выборах захватывает власть, получая должности председателя и членов правления. В дальнейшем эта власть используется в частных интересах, а не в интересах дома. Последующие собрания жильцов для легитимизации своих решений часто фальсифицируются или вовсе не проводятся, что превращает остальных жителей в бесправных заложников, вынужденных оплачивать чужие схемы.

- Отсутствие арбитража и двойная плата за конфликты: В законе нет четких и быстрых механизмов разрешения споров. Любое несогласие, будь то спор о смете на ремонт или подозрение в растрате, превращается в затяжной скандал и тупиковые судебные тяжбы. При этом жильцы оказываются в абсурдной ситуации, когда они дважды оплачивают эти процессы: сначала — из своего кармана, нанимая юриста для защиты своих интересов, а затем — из общего бюджета ОСМД, из которого правление оплачивает услуги своих адвокатов. Таким образом, жители финансируют юридическую борьбу против самих себя.

- Неравная борьба с монополистами: ОСМД, как небольшое юридическое лицо, оказывается в заведомо проигрышном положении в спорах с крупными поставщиками-монополистами. У монополистов есть штаты юристов и огромный административный ресурс. Они могут навязывать невыгодные условия и диктовать свою волю. При этом жители оплачивают эту борьбу дважды: сначала — нанимая своих юристов, а затем — оплачивая юристов монополиста, чьи расходы уже заложены в тариф. Это создает парадоксальную ситуацию, когда монополистам экономически выгодно судиться, так как все их издержки в конечном счете покрывают сами же потребители.

В качестве главных рычагов принуждения они используют отключение систем жизнеобеспечения и передачу персональных данных жителей вымогателям — коллекторским компаниям, которые начинают психологический террор. Яркий пример — деятельность ДТЭК, которая часто избегает решения гражданско-правовых споров в суде и вместо этого осуществляет внесудебную расправу.

Ключевой вопрос — это собственность на сети, по которым поставляются жизнеобеспечивающие ресурсы: свет, газ, тепло, вода. Территориальная громада, как собственник, никогда не давала согласия на передачу этих систем жизнеобеспечения в частные руки. По сути, компании вроде ДТЭК, незаконно захватив эту публичную собственность, теперь используют ее для террора и шантажа жителей. Сотрудники компании незаконно проникают в частные владения (щитовые, подвалы), отключают свет, а затем вымогают выплаты не только надуманных долгов, но и оплаты за повторное подключение.

Такие действия являются преступными, но остаются безнаказанными. В Киеве известны многочисленные случаи, когда на вызовы о незаконном проникновении и повреждении имущества полиция, в частности Голосеевское управление под руководством полковника Араика Кочкадамяна, не просто не реагирует, а публично и цинично игнорирует даже решения судов, обязывающие внести сведения в ЕРДР и проводить досудебные расследования. Вместо выполнения своих конституционных функций по защите прав граждан, полиция фактически покровительствует преступной деятельности ДТЭК, саботируя проведение расследований. Эта безнаказанность основана на уверенности, что их незаконные действия прикроют коррупционеры в ГБР и Генпрокуратуре, создавая для монополиста режим полного беззакония. Хотя такие действия можно оспорить, судебные процессы длятся годами, а все это время жители вынуждены выполнять любые требования, так как без света, тепла или воды жизнь в современном доме невозможна. - Проблема «билета в один конец»: Закон позволяет относительно легко создать ОСМД, но делает процесс его ликвидации или смены формы управления чрезвычайно сложным и затратным. Если правление оказалось неэффективным или коррумпированным, жители оказываются в ловушке. Процедура ликвидации требует согласия, времени и денег на юристов, а действующее правление, как правило, активно саботирует этот процесс. В итоге жители не могут избавиться от неудачного управления, даже если этого хочет большинство.

- Кадровый голод и выгорание волонтеров: Вся модель ОСМД держится на энтузиазме нескольких волонтеров — председателя и правления, которые работают бесплатно или за символическую плату. Эта работа требует огромного времени, нервов и специальных знаний. В результате честные и ответственные люди быстро «выгорают», уходят, а найти им компетентную замену практически невозможно. Это приводит либо к «вакууму власти», когда домом никто не управляет, либо к тому, что управление захватывают некомпетентные люди или откровенные коррупционеры, преследующие свои личные интересы.

- Ложная социальная функция и манипуляция: В каждом доме есть люди, нуждающиеся в социальной помощи: многодетные или неполные семьи, старики. Этим часто пользуется недобросовестное правление для достижения своих меркантильных целей. Предлагая установить пониженные тарифы для пенсионеров (которые часто являются самой активной частью совладельцев), правление фактически «покупает» их лояльность и голоса для проталкивания своих, часто неправовых, решений на собраниях. Финансовое бремя этой «щедрости» перекладывается на плечи остальных жильцов. Но это создает бомбу замедленного действия. Все стареют, и через несколько лет в доме будет жить множество пенсионеров. Кто тогда будет нести возросшую финансовую нагрузку? Эта циничная манипуляция, замаскированная под благородство, неизбежно приводит к внутренним конфликтам и финансовому коллапсу.

- Бессилие перед нарушителями порядка: Закон не дает ОСМД никаких реальных рычагов влияния на нарушителей общественного порядка внутри квартир. Проблемные соседи, склонные к алкоголизму, или постоянно меняющиеся жильцы в квартирах, сдаваемых посуточно, могут превратить жизнь всего подъезда в ад. Правление ОСМД не может решить эти вопросы, так как не имеет права вмешиваться в то, что происходит за дверью частной квартиры. Попытки жильцов решить проблему силовым путем часто приводят к уголовным преступлениям, а полиция на жалобы о шуме или дебошах зачастую не реагирует.

От безответственности к разрушению

Когда профессиональное управление заменяется любительским энтузиазмом, результат закономерен.

- Проблема «унаследованной» инфраструктуры и сокрытия преступлений: Государство, передавая старые дома на баланс ОСМД, не просто переложило на жителей ответственность. Часто истинной целью такой передачи была ликвидация документов, подтверждающих многолетнее разворовывание денег, выделенных на ремонт дома, или документально зафиксированное невыполнение обязательных регламентных работ, что и привело к преждевременному износу конструкций. Дома передавались «как есть», без предварительного аудита и ремонта критически изношенных сетей, лифтов и крыш. Таким образом, на плечи жителей с первого дня ложится ответственность не только за накопленные десятилетиями долги по капитальному ремонту, но и за последствия чужих преступлений, следы которых были удобно «похоронены» в процессе передачи.

- Непрофессионализм: Председатель ОСМД, даже самый честный, редко является специалистом во всех необходимых областях. Это приводит к дорогостоящим ошибкам: от неправильной постановки задач исполнителям (например, требование замазать пятно от протечки вместо ремонта крыши) до подписания невыгодных договоров и неверного выбора подрядчиков. В итоге «экономия» на профессионалах оборачивается миллионными убытками для всех совладельцев.

- Игнорирование технического состояния: Без профессиональной технической экспертизы и долгосрочного планирования деньги тратятся на косметику: покраску лавочек и высадку цветов. В это время за красивым фасадом бесшумно гниет крыша, изнашиваются тросы лифта, в фундаменте появляются трещины, а в подвалах ржавеют трубы воды и отопления. Особенно опасен износ газовых коммуникаций, который может привести к утечкам и взрывам. Проблемы накапливаются незаметно, и когда они становятся очевидны, стоимость их решения возрастает в десятки раз, а дом превращается в аварийный.

- Финансовая хрупкость и кредитная изоляция: ОСМД не имеет финансовой «подушки безопасности». Один серьезный прорыв трубы или поломка дорогостоящего оборудования может полностью опустошить бюджет и вогнать дом в долги. При этом банки крайне неохотно кредитуют ОСМД, считая их высокорисковыми заемщиками. В итоге, даже для срочного ремонта средней стоимости правление не может быстро найти деньги и вынуждено либо годами собирать средства, либо бездействовать, пока ситуация не станет критической.

- Проблема капитального ремонта — бомба замедленного действия: ОСМД финансово неспособно решить задачу капитального ремонта. Стоимость замены лифтов, кровли или магистральных трубопроводов исчисляется миллионами гривен — это неподъемная сумма для бюджета одного дома. Жители не в состоянии накопить такие средства за счет взносов. Яркий пример того, как эта проблема не решается централизованно, — негативный опыт некоторых соседних стран с их фондами капитального ремонта. Там жителей обязали платить взносы в общий региональный «котел». На практике это превратилось в финансовую пирамиду: деньги годами обесцениваются, тратятся непрозрачно, а очередь на ремонт может растянуться на десятилетия.

- Коллективный договор — долговая ловушка: Чиновники и поставщики коммунальных услуг постоянно подталкивают ОСМД подписывать коллективные договоры. На деле это является капканом. Если в доме появляется долг даже у нескольких квартир, поставщик выставляет претензию всему ОСМД. В случае неуплаты он имеет право расторгнуть договор, и весь дом принудительно переводят к поставщику «последней надежды» (ПОН), тарифы которого на 50-80% выше обычных. На этом этапе ситуация перерастает в открытый конфликт: добросовестные плательщики отказываются платить по завышенным тарифам, а у должников денег нет. Долг всего дома начинает расти лавинообразно, что ведет к катастрофе — судебным искам к ОСМД, аресту счетов и реальной угрозе выселения жильцов.

- Уязвимость перед рейдерством: В домах, расположенных в привлекательных с коммерческой точки зрения местах (особенно в исторических центрах городов), ОСМД становится мишенью для профессиональных рейдеров. Используя юридические лазейки, манипулируя собраниями и создавая искусственные долги, нечистоплотные дельцы могут захватить власть в правлении. Руководство ОСМД (председатель и правление) в этих схемах выступает как «троянский конь» внутри дома. Именно председатель, действуя в сговоре с рейдерами, подписывает фиктивные договоры на несуществующие услуги, фальсифицирует протоколы собраний для передачи подвалов или чердаков в аренду, «не замечает» незаконные строительные работы и саботирует текущие ремонты. Их цель — не управление домом, а получение контроля над общим имуществом для последующей продажи или незаконной застройки. В худшем случае, как показывает практика (например, ситуация с домами на улице Бассейной в Киеве), соседняя агрессивная застройка при содействии или преступном бездействии правления может целенаправленно повреждать старый дом, чтобы довести его до аварийного состояния, выжить жильцов и завладеть ценной землей под ним.

Публичное право в приватной собственности — потеря свободы

Ключевая проблема в том, что управлять домом в рамках исключительно частного права невозможно. Многоквартирный дом — это сложный организм, где пересекаются частные и коллективные интересы. Попытка регулировать его как обычную частную собственность обречена на провал. Яркий пример — проблема с монополистами, которую в принципе нельзя решить в рамках частного права. Договор между маленьким ОСМД и огромной энергетической компанией — это договор заведомо неравных сторон. Устанавливать правила игры для монополий, защищать потребителя от диктата цен и некачественных услуг — это прямая обязанность государства и местного самоуправления, которая относится к сфере публичного права. Перекладывая эту функцию на плечи жителей и заставляя их вступать в частноправовые отношения с монополистами, государство фактически отказывается от своей роли арбитра и бросает граждан на произвол судьбы. Более того, эта проблема усугубляется тем, что регуляторные органы, такие как НКРЭКУ, которые должны были бы защищать интересы потребителей, на деле часто лоббируют интересы самих монополистов. Это прямая коррупция, при которой регулятор вместо установления справедливых правил игры помогает крупному бизнесу диктовать свои условия. Эта система беззакония поддерживается и на местном уровне, где коррумпированная полиция часто игнорирует заявления жителей на незаконные действия монополистов, фактически обеспечивая им силовое прикрытие. В результате жители остаются абсолютно бесправными.

Когда эта система управления, целиком и полностью построенная на принципах частного права, проваливается, возникает необходимость привлечь инструменты публичного права. И здесь возникает ключевая развилка. Публичное право может использоваться двумя способами: как инструмент контроля и надзора за жильцами, либо как основа для партнерской деятельности в их интересах жильцов. К сожалению, нынешний подход ведет именно по первому, репрессивному пути. И вот главная ловушка: внедрение государственного контроля в сферу частной собственности — это путь к потере контроля над своим домом за свой же счет.

- Ликвидация гражданских прав: Попытка установить над ОСМД государственный контроль — это, по сути, передача части прав и обязанностей частных собственников государству. Это означает отчуждение права частных лиц принимать решения и, что самое опасное, — ликвидацию коммерческой тайны. Создание такого прецедента в частном праве для юридических лиц — это первый шаг, который открывает ящик Пандоры. Если государство сможет получить полный доступ к финансовой деятельности одного юридического лица (ОСМД), то завтра по той же схеме оно сможет вмешаться в дела любого другого коммерческого предприятия.

- Законное расследование преступлений правления ОСМД против тотального надзора: Одно дело — расследование уголовного дела о мошенничестве по конкретному заявлению совладельцев. Это законный и необходимый механизм правосудия, который реагирует на уже совершенное преступление. Он имеет четкий предмет (например, конкретный договор или финансовая операция) и запускается по инициативе самих жителей, когда есть основания полагать, что их обманули. Совсем другое — превентивный надзор за всей частной финансовой деятельностью. Такой надзор не требует заявления или доказательств, он исходит из презумпции виновности, будто каждое правление — потенциальные воры, за которыми нужен постоянный присмотр «сверху». Это не только парализует любую хозяйственную деятельность, заставляя согласовывать каждую мелкую трату, но и создает колоссальные коррупционные риски, ведь чиновник-контролер получает неограниченную власть разрешать или запрещать. Это прямой путь к тоталитарному контролю, где уже не собственник, а чиновник решает, как тратить деньги жителей.

Когда система, созданная государством, не работает, оно предлагает не исправить ее, а усилить контроль. Но самое страшное, что эту инициативу подхватывают сами жители, доведенные до отчаяния профессиональными манипуляторами. Сначала эти деятели затянули доверчивых соседей в капкан провального закона, а теперь, на фоне созданного ими же хаоса, предлагают «спасение» — тотальный государственный контроль.

Так хаос любительского самоуправления превращается в систему тотального надзора. Каждый финансовый шаг и каждое голосование становятся прозрачными для чиновника. Через эту систему государство получает доступ к полной базе данных всех совладельцев. И это не теория: Кабмин уже внедряет полную оцифровку ОСМД, открыто нарушая права частной собственности и превышая свои полномочия.

Последний гвоздь в крышку гроба самоуправления — недавние изменения в закон о мобилизации (Закон № 3633-IX), которые обязали председателей ОСМД участвовать в оповещении военнообязанных. Так сосед, которого вы вчера выбирали для управления домом, сегодня стучится в вашу дверь как представитель государства. Это не только разрушает последние остатки доверия, но и дает ему мощный рычаг давления на инакомыслящих.

С такими темпами председатель окончательно превращается из управдома в надзирателя. Эта тенденция уже широко распространена: во многих ОСМД правления без согласия всех совладельцев устанавливают камеры видеонаблюдения, осуществляя незаконный сбор персональных данных, что является прямым нарушением статьи 32 Конституции Украины.

Итак, действующий закон не решает проблемы, а лишь усугубляет их, ведя от внутренних конфликтов к разрушению домов и потере прав. Эта статья — первая из двух. Ее цель — поставить точный диагноз: определить, почему нынешняя система не работает и какие угрозы она создает. Но критика без конструктивного предложения бессмысленна. Во второй части мы подробно рассмотрим реальную, работающую альтернативу этому тупиковому пути — модель, основанную на принципах настоящего самоуправления, которая позволит не допустить этих проблем.